※本記事はアフィリエイト広告を使用しています。

負担割合ってなんなのか?

介護保険サービスを利用したら、自己負担はいくらになるのか気になりますよね?

今は、介護保険サービスを利用した場合の本人の負担割合は、1割から3割まであります。

医療保険と同じように、利用した料金10割のうち、自己負担が何割なのか所得によって変わってくるんです。

介護保険で訪問介護やデイサービス、福祉用具などを利用したら、当たり前ですが利用した分料金がかかります。

例えば車いすをレンタルして、負担割合が1割の方だと1ヶ月で400円ですよと言われたとします。

でも、同じものを利用しても負担割合が2割の方は800円になるし、3割の方は1,200円支払うことになるんです。

もちろん、2割の方や3割の方はそれなりの収入があるので、負担割合が大きくなってるんですけど、利用するサービスが多くなればなるほど、負担は大きくなりますよね。

今回は、負担割合を決める時のだいたいの計算方法をお伝えしたいと思います。

私が書いた記事の中でも、何度も負担割合のことを伝えてきていますので参考にされてください。

👇の住宅改修の記事にも書いてます。

👇福祉用具の記事にも書いています。

正直言って、なんでこの負担割合なのか?と細かく聞かれてもケアマネジャーではわかりません(;・∀・)ゴメンナサイ…

なので、心苦しいんですが、詳細を聞きたい方はお住まいの地域の自治体に聞いてくださいと伝えます。

そんな、負担割合のことをちょっとだけケアマネ目線で解説したいと思います。

負担割合を決める時に参考にされるのはどの時期のどんな収入なのか?

負担割合は、前年の収入によって計算されます。

前年だから、負担割合証が届く前の年の1月から12月ということですね。

また、参照される収入は「合計所得金額」と呼ばれ、合計所得金額=前年の年金収入+その他の所得金額-(各種控除や必要経費等)となります。

もう私の中ではちょっと難しくなってきててわからないですけど・・

「その他の所得」とは、不動産所得、利子所得、年金を除く雑所得などだそうです。

年金の他に何かしらの収入があれば、経費は差し引いてもいいけど、その収入も負担割合の計算に入れられると言うことですね。

合計所得金額などは、年末調整や確定申告を行なっていれば、市区町村でも確認できますので、参考にされてください。

たまに、去年は自宅を売却したからその分が上乗せされて、負担割合が今回だけ2割になりましたと言う方もいます。

前年の合計所得によって、負担割合は1年ごとに見直されます。

ちなみに負担割合証の期限は、今年だったらR7年8月1日からR8年7月31日までとなります。

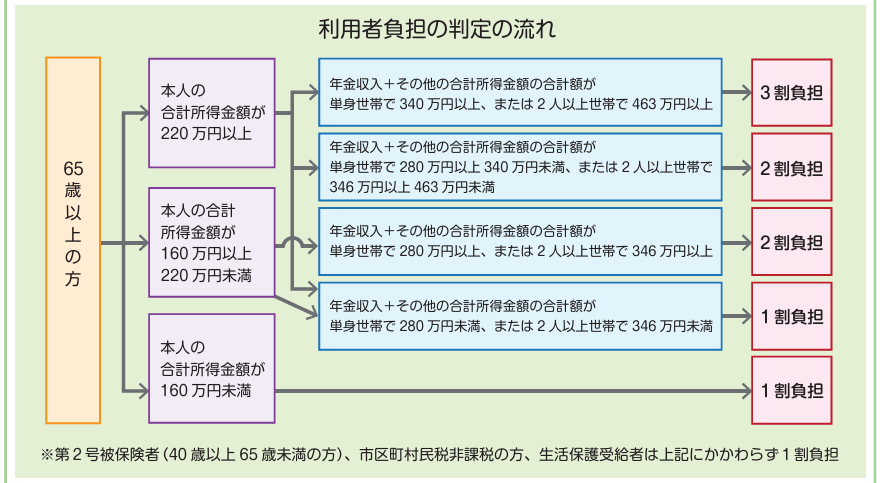

まずは、厚労省が作成している利用者負担の判定をするフローチャートを見てみてください

このフローチャートは、厚労省が周知用として作成したものなので、割とわかりやすいと思います。

自分の年金収入と、その他合計所得金額が明確にわかるのであればこのフローチャートに沿ってみていくと何割負担になるのか一目でわかると思います。

その他の所得は、源泉徴収票や確定申告の控えがあればわかりますよね。

※その世帯に65歳以上の方が一人なのか、二人以上いるのかでも負担割合の判定が変わってきます。

ここからは、フローチャートと同じことを文字で説明してみますので、読むのが面倒な方は飛ばしてくださいね。

介護保険の負担割合が1割になる人

介護保険を利用されている方の90%以上は1割負担だと言われています。

40~64歳の人

40~64歳の第2号被保険者と言われる方は、1割負担のみです。

40~64歳の方が介護保険サービスの利用をするには条件があり、特定の疾病により介護が必要となった場合に限られます。

第2号被保険者については、また今度詳しく説明しますね。

生活保護受給者

65歳以上の第1号被保険者で、生活保護の受給者の負担割合は1割です。

生活保護受給者の自己負担分は、介護扶助として現物給付されるため、利用者への請求はありません。

市民税非課税者

65歳以上で、本人の合計所得金額が160万円未満の方は非課税世帯なので1割負担です。

そのほかで1割負担になる方

・65歳以上の方が一人の場合

本人の合計所得金額が160万円未満、または本人の年金収入とその他の合計所得が280万円未満の場合

・65歳以上の方が二人以上の場合

本人の合計所得金額が160万円未満、または本人の合計所得金額が220万円未満で、本人と同一世帯の65歳以上の方の年金収入とその他の合計所得が346万円未満の場合

介護保険の負担割合が2割になる人

・65歳以上の方が一人の場合

本人の合計所得金額が160万円以上220万円未満で年金収入とその他の合計所得が280万円

以上、または本人の合計所得金額が220万円以上で年金収入とその他の合計所得が340万円未満の場合

・65歳以上の方が二人以上の場合

本人の合計所得金額が160万円以上220万円未満で、本人と同一世帯の65歳以上の方の年金収入とその他の合計所得が346万円以上

または、本人の合計所得金額が220万円以上で、本人と同一世帯の65歳以上の方の年金収入とその他の合計所得が463万円未満の場合

介護保険の負担割合が3割になる人

・65歳以上の方が一人の場合

本人の年金収入とその他の合計所得が340万円以上の場合

・65歳以上の方が二人以上の場合

本人の合計所得金額が220万円以上で、本人と同一世帯の65歳以上の方の年金収入とその他の合計所得が463万円以上の場合

まとめ

負担割合証は、毎年6月下旬から7月頃に届きます。

先ほども説明してますが、今年であれば【令和7年8月1日から令和8年7月31日】までの期間の割合が記載されているものが届いたと思います。

毎年、自動的に計算をされて届くようになってるんです。

なので、なんで私は今年からこの負担割合なんだろうと思ったら、行政に聞きに行くのが一番です。

1割と2割のギリギリのラインで2割負担になる方もいますし、先ほどお伝えしたように、家や土地が売れてその他の所得があったということで負担割合が増えている場合もあると思います。

毎年1割負担なのに、今年から2割や3割負担になったら、利用料の負担も大きくなります。

その時はケアマネジャーに相談をしてみてくださいね。

負担割合が増えて、支払いが厳しいなと思うのであれば、相談をしてもらうとサービス調整の提案をさせてもらいます。

コメント