※本記事はアフィリエイト広告を使用しています。

自己負担額は1〜3割に抑えられていますということを先日の記事で説明しました👇

高額介護サービス費というのは、介護保険サービスの利用料が高額になった場合に、一定の上限額を超えた分が払い戻される仕組みのことです。

ちょっと難しくて、私もそこまで詳しくないんですが、わかる範囲でケアマネ目線での説明をします。

高額介護サービス費の仕組み

上限が超えているのかがわかるのは、だいたい自治体から支給申請書が自動的に送られてきてからのことが多いです。

支給申請書が送られてきたら、ケアマネジャーに「これなんですか?」って聞かれて「これはお金が戻ってくるやつですよ」って話をします。

高額介護サービス費は世帯の状況に応じて設定された上限額を超えた分について、後から支給されます。

1ヵ月に支払った利用者負担の合計が負担限度額を超えたときに、 超えた分が払い戻される制度です。

簡単に言うと、条件は下記のとおりです↓

・公的介護保険サービスの1ヶ月の自己負担額が上限を超えると、超えた分が支給される。

・1ヶ月の上限額は前年の所得などによって決まる。

・支給を受けるには、公的介護サービスの利用から2年以内に申請をすること。

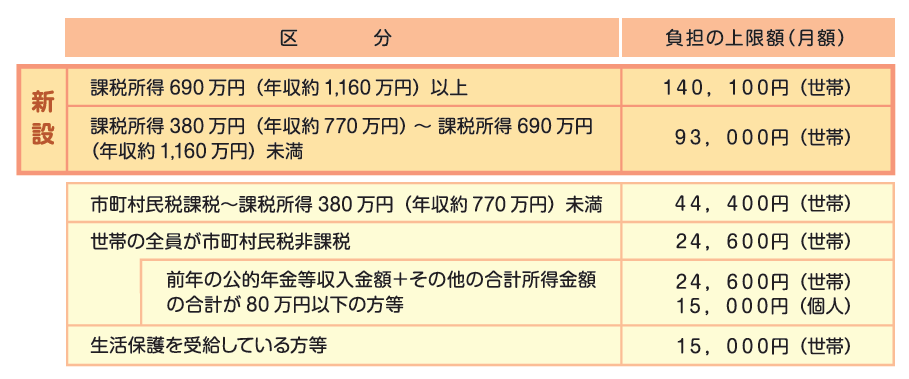

自己負担上限額の説明

厚生労働省がだしている票を貼ってみます👇

一番下から第1段階で、一番上が第6段階となります。

※令和3年8月から、一定年収以上の高所得者世帯について、負担限度額の見直しを行われています

世帯全員が非課税の場合のみ、「非課税世帯」と判定されます。

例えば、介護保険サービスを利用する夫婦と同じ世帯に、課税対象となる30代の息子がいる場合は「課税世帯」と判定されます。

【世帯】ってところがポイントですよね。

表内の【世帯】は、住民基本台帳上の世帯です。

世帯の中に、複数人介護保険サービスを利用していたら、全員の使った介護保険サービスの負担額を合算できます。

例えば、85歳の夫の課税所得が500万円、79歳の妻の課税所得が200万円の場合、第5段階と判定され、利用者負担上限額は93,000円となります。

個人で限度額に達していない場合でも、世帯全員の自己負担額を合計して限度額を上回れば、超過分が支給されます。

ちなみに、世帯に2名以上がいる場合の計算式は👇

(世帯全体の利用者負担額-世帯の自己負担の上限額)×本人の自己負担額/世帯全員の利用者負担額

計算の例

【例1】自己負担の上限額が24,600円の単身の方が、1か月に30,000円自己負担があった場合

⇒30,000円(本人の自己負担額)-24,600円(本人の自己負担上限額)=5,400円(高額介護サービス費)

【例2】夫婦2人で市民税非課税世帯(世帯の自己負担上限額24,600円)であり、1か月に夫が30,000円、妻が20,000円の自己負担をした場合

1.夫の高額介護サービス費

{(30,000円+20,000円)-24,600円}×30,000円/(30,000円+20,000円)=15,240円(高額介護サービス費)

2.妻の高額介護サービス費

{(30,000円+20,000円)-24,600円}×20,000円/(30,000円+20,000円)=10,160円(高額介護サービス費)

申請の流れについて

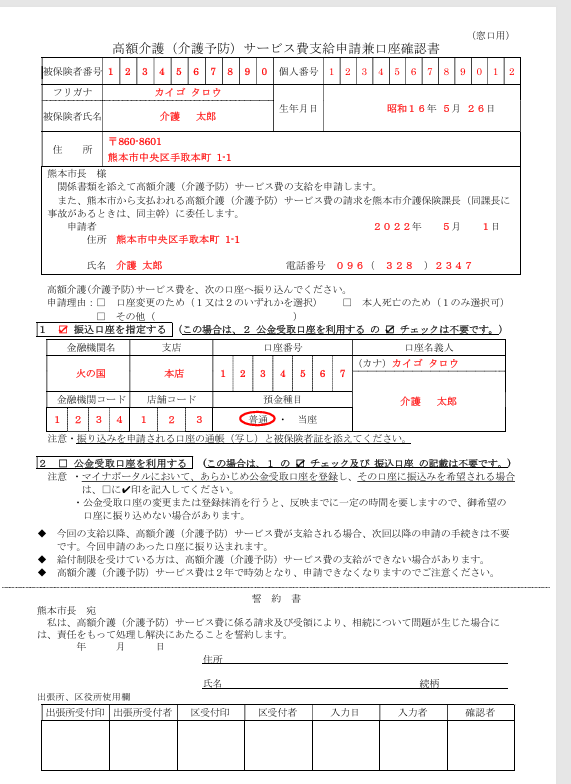

申請書の見本です👇

- サービス利用料の自己負担額が上限額を上回った場合、自治体から支給申請書が自動的に送られてきます。

- 申請書に必要事項を記入し、必要に応じて捺印のうえ、役所などへ郵送または持参してください。

※申請書に書いてある必要なもの👇

※自治体によってマイナンバーの提示を求められたり、印鑑が不要だったりします

高額介護サービス費支給申請書

介護保険被保険者証

印鑑

振込先の確認ができるもの(本人名義)

申請手続きの詳細自治体によって少しずつ違っているようなので、詳しくは住んでいるところの自治体に聞いた方が確実です。

高額介護サービス費はどうやってもらうのか?

高額介護サービス費には、「本人償還」と「受領委任払い」の2通りの支給方法があります。支払いから払い戻しまでの間の立て替え払いを避けたいなら、「受領委任払い」を検討してみてください。

本人償還

在宅でサービス利用をしている場合は、本人償還のみになります。

サービス提供事業所に対して、利用者負担額の全額を支払い、後日、利用者負担上限額を超えた金額が支給されます

申請書に口座を記入する欄があるので、その口座に後日振り込まれますよ。

一度申請を行えば、その後の該当した月分については、申請がなくても初回申請した口座に自動的に振り込まれます。

受領委任払い

これは、施設入所されている方だけ選択できます。

介護保険施設の協力が得られれば、「受領委任払い制度」を利用することができます。

受領委任払いを利用できるのは、下記の施設だけです。

・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

・地域密着型介護老人福祉施設

・介護老人保健施設

・介護医療院

この制度を使うと、高額介護サービス費が施設に直接支払われるため、施設の窓口では自己負担上限額を支払うだけですむそうです。

注意点、よくある質問

Q1.すべての介護保険サービスが高額介護サービス費の対象になるの?

介護保険が適用されていても、特定福祉用具購入や住宅改修にかかる自己負担額は、高額介護サービス費の支給対象になりません。

Q2.有料老人ホームでかかっている費用も、全部高額介護サービス費の対象になるの?

残念ながら、下記の料金は高額介護サービス費の対象にはなりません。

1.施設における居住費(短期入居の場合は滞在費)および食費

2.理美容代などの日常生活に要する実費

3.生活援助型配食サービスにかかる自己負担額等

Q3.申請し忘れていたけど、何年前まで申請できる?

申請期間は支給対象となった介護保険サービスが提供された月の翌月1日から2年間となっています。

2年間を過ぎてしまうと、残念ながら申請できませんので注意してくださいね。

Q4.申請してどのくらいで振り込みがある?

介護保険サービス利用の翌々月に申請書が送付されます。

そして、申請から支給まで1〜2ヶ月かかります。

ということは、介護保険サービスの利用から支給まで最短でも3〜4ヶ月は見ておく必要があります。

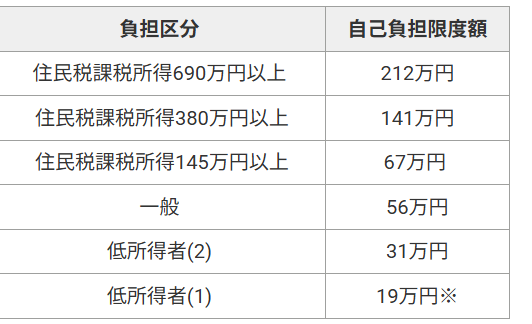

ついでに高額医療・高額介護合算制度も簡単に説明します

これは、介護保険と医療保険を合算したら負担限度額を超えた方に通知がきます。

下に説明しますが、ちょっと読むのが大変で面倒だと思います…

とにかく対象となる方については、1月から2月にかけてお知らせ及び申請書が間違いなく送付されるのでそれを待ちましょう!

同一世帯の後期高齢者医療に加入されている被保険者の方の、1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)に支払った医療保険と介護保険の自己負担額の合計が、下表の自己負担限度額を超えたときお知らせが来ます。

低所得者(1)の世帯で、介護(予防)サービスの利用者が複数いる場合、医療保険からの支給は自己負担限度額19万円、介護保険からの支給は自己負担限度額31万円でそれぞれ計算されます。

まとめ

高額介護サービス費も負担割合証と同じで、計算をするのがちょっと面倒ですよね。

負担限度額より多く支払いがあった場合は、間違いなくお住いの自治体からお知らせがきます。

自分で限度額よりオーバーしてますよって言わなくても大丈夫なので、それを待っていていいと思います。

高額介護サービス費っていうのがあるんだなと頭に入れておくだけでも、もらい損ねることがなくていいと思いますよ。

お知らせが来て意味が分からないって思ったら、ケアマネジャーにたずねてみてくださいね。

コメント