※本記事はアフィリエイト広告を使用しています。

【看取りケア】と聞くと、特別な準備や体制が必要だと思いますよね。

そんなことはなくて、日常のケアをいつもどおりに、その方らしく積み重ねることが最後の支援になると考えています。

施設で多くの入居者様を見送ってきたなかで、私はそのことを強く実感してきました。

この記事では、施設長としての立場から”特別ではない看取りケア”の現状についてお伝えします。

私の施設の看取りについての記事になりますので、他の施設では違う形で看取りをされている場合もありますこと、ご了承ください。

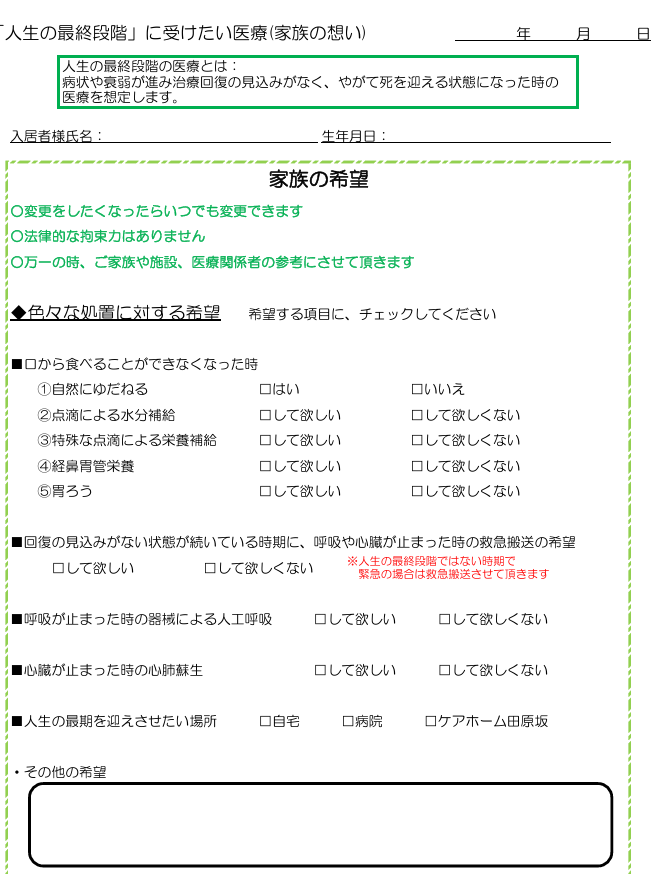

看取りケアの始まりの時期は【看取りの同意書】をもらってからです

施設内でこの方は看取り期にはいったと、職員全員が認識するのは【看取りの同意書】をいただいた時からです。

施設に入居されている方は、ほとんどの方が訪問診療を受けています。

訪問診療の主治医は、月に2回その方のことをしっかり診ていますから、徐々に老衰がすすんできていることや、病状があまりよくないことがわかります。

その主治医から「そろそろIC(インフォームドコンセント)を家族とした方がいい」と言われたら、ご家族や担当のケアマネジャーを集めてICを行うことになります。

IC(インフォームド・コンセント)は、「説明と同意」と訳されます。

患者さんや家族が医師の説明に納得し、お互いに同意をしたうえで行う治療を決めるプロセスのことを言います。

看取り期のICは、ご家族に主導権を持ってもらうことがほとんどです。

👇は、私の施設で使っているものになります。

延命治療をどこまでするのか、最期の時をどこで迎えたいのかなど、お互いにすり合わせをします。

施設の代表として私が出席することが多いんですが、施設には決定権はありません。

ご家族が決めたこと(願い)に対してできる限りのことをすることが、施設の役割だと思っています。

そして、最期まで施設で過ごしてほしいと家族が希望されたら、【看取りの同意書】をいただくことになります。

看取りになった方のケアについて

訪問看護が入ることが多いです

有料老人ホームのほとんどは、夜間帯に看護師はいません。

👇有料老人ホームについて説明している記事も読んでみてください。

介護職で夜勤をしていることが多いので、看取りになった方は訪問看護を入れることが多いです。

訪問看護を入れると、食欲が低下している方に主治医から点滴の指示が入ったりなど、医療的な処置を訪問看護の看護師がしてくれます。

※訪問看護については、後日詳しく説明しますね。

その他、看取り期には痰がでるけど自分では吐き出せなくて吸引が必要な場合や、熱を出されることも多いです。

日中は看護師がいるからいいんですが、夜間帯は介護職しかいないので、電話をして訪問看護の看護師から指示をもらったり、緊急できてくれたりしますので、とても心強い存在です。

入浴について

看取り期だからと言って、身体を清潔にできないのは本人も気持ちが悪いと思います。

なので、体調がよさそうな時を見計らって、最低でも週に1~2回は入浴をしてもらいたいと思っています。

私の施設は、寝たまま入れる機械浴があるので、負担なく入浴をすることができますし、今の施設は割と機械浴が入っている施設も多いので安心です。

機械浴がない施設もあると思うので、気になる方は見学の時に確認した方がいいです。

日中の活動について

看取り期でも、意識がないわけではありません。

なので、体調が悪くなければできるだけレクレーションに参加してもらいたいし、職員たちとの触れ合いをたくさん楽しんでもらいたいと思っています。

なので、ずっと部屋でベッド上にいるわけではなく、食事の時と午前・午後とも1~2時間はみんながいるフロアに出てきてもらいます。

たまには外の空気を吸うために、車いすのまま敷地内をお散歩したりもします。

出てきてもらう時は、リクライニング車いすなどを使用するので、本人もそこまで負担はないと思います。

車いすについては👇の記事を読んでみてください

食事について

高齢の方は、歯の調子が悪かったり、呑み込みが悪くなったりで、少しずつ食事の形態を変えていきます。

私の施設は👇の4種類ですが、病院とかになるともっとたくさんの形態があります。

米飯に関しては、普通のごはん⇒二度炊き⇒おかゆ⇒ミキサー食

おかずに関しては、普通のおかず⇒一口大に切ったもの⇒刻み食⇒ミキサー食

※食事の画像はないので、興味がある方は調べてみてくださいね。

看取り期の方は、ミキサー食の方が多いです。自分で食べられな方も多いので、職員が介助してできるだけ口から食事をとってもらうようにしています。

食事量や水分摂取量が徐々に減ってきたら、主治医に報告をして、状態に合わせて点滴が入ったりします。

看取り期の面会について

看取り期に入ったら、私の施設は24時間いつでも何時間でも面会をしていただけるようにしています。

できるだけ、家族との時間を過ごしてくださいとお話します。

お仕事をされているご家族も多いので、夜中でも早朝でも何時でも面会できるようにしています。(通常の面会は9:30~17:00くらいでお願いしています)

最期の時を迎える時期の連絡について

看取り期に入ったら、ご家族には細目に状態の報告の電話をするようにしています。

看取りの同意書をいただく時に、今後はたくさん電話連絡をすることもお伝えして、了承をもらうようにしています。

そろそろ最期の時が来そうだなと思ったら、ご家族にはすぐに連絡をしますが、最期の時がいつになるのかは主治医でもわかりませんので、空振りになることもあります。

でも、連絡をしないよりした方がいいと思って、連絡をさせていただいています。

最期の時の付き添いについて

私の施設には、ご家族が宿泊できるような部屋はありません。

最期の時を迎えるにあたり、ずっとそばについていたいと言われる場合は、お部屋にソファを入れてできるだけゆっくり過ごしていただけるようにしています。

ずっとそばについていたいと言われるご家族は、私の経験からすると1割くらいです。

看取りをする方の年齢は90歳以上の方がほとんどなので、子供さんと言っても60代から70代の方が多いので無理はできませんよね。

ほとんどのご家族は、看取り期に入ったら何度も何度も面会に来られます。

なので、息を引き取るときに立ち会えなくてもいいと言われることが多いんです。

呼吸が確認できなくなった時の流れ

呼吸が確認できなくなったら、訪問看護とご家族に連絡をします。

主治医へは訪問看護から連絡を入れ、ご家族にはすぐに施設に来ていただくようお伝えします。

お亡くなりになったかどうかの判断は、医師しかできませんので、主治医を待ってその確認をしてもらいます。

日中と夜間帯では流れが違うので、分けて説明しますね。

日中の場合

ご家族が到着したら、主治医が到着するまで待っていただきます。

※主治医が到着するまで、数時間かかることもあります。

訪問看護が到着し、主治医がご逝去されたことを確認したら、エンゼルケアを訪問看護の看護師が行います。

主治医はその場で死亡診断書を記入しますので、ご家族はそれをもらいます。

併せて、葬儀社などにご家族が連絡をして、施設から葬儀場へ行く段取りをします。

夜間帯の場合

22時以降になると、主治医は翌朝6時以降にしか施設に来ません。

でも、呼吸確認ができなくなったら、ご家族と訪問看護の看護師にはすぐに来ていただきます。

訪問看護の看護師から、主治医が何時頃にくるか確認してもらい、できればご家族には主治医が来るまで付き添っていただくようにお願いします。

主治医が到着し、ご逝去されたことを確認し死亡診断書をご家族へ渡してもらいます。

その後、ご家族から葬儀社へ連絡してもらい、施設から葬儀場へ行く段取りをしていただきます。

まとめ

私の施設で行っている看取りのことをお伝えしましたが、他の施設では流れや内容が、多少違うと思います。

でも、どこの施設でも、本人やご家族の願いをできるだけ叶えたいと思いながら、ケアをさせていただいていると思います。

疑問に思うことや、心配なことがあれば、施設に何でも相談してください。

家族を看取るときは、みんな多かれ少なかれ後悔はします。

どんなに一生懸命にしても、もっとこうすればよかったという想いは皆さんもたれます。

施設としても、ケアマネジャーとしても、そんな気持ちに寄り添える支援ができればいいなと思っています。

次回は、施設で実際に行った印象深い看取りの事例をお伝えしますね。

コメント